Texts

외피의 포에시스 (아트인컬처 2025년 5월호)

서예원

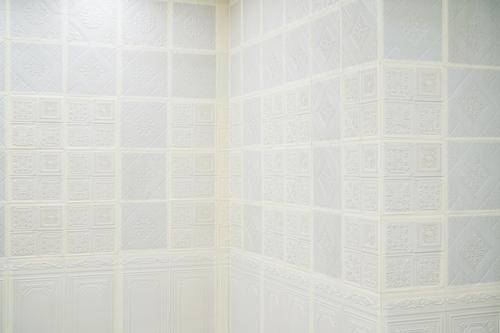

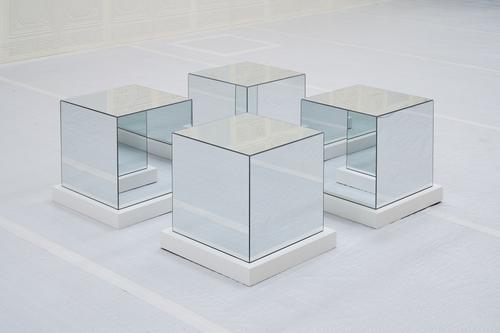

《깊게 얕은》에선 화이트 큐브와 조각의 역사를 떠올리게 될지도 모른다. 그러나 어딘가 비틀린 듯한 인상과 의심쩍은 기운이 전시 전반에 걸쳐 짙게 드리워진다. 조각이 은박지에 쌓여 세워지거나 혹은 뉘어져 공간을 빼곡히 장악한다면, 벽면은 바로크-로코코 시대의 장식을 모방하는 타일이 격자로 덮여 있다. 중앙엔 거울 큐브가 좌대를 딛고 은빛 작품을 비롯한 공간 전체를 반사한다. 바닥은 보양재가 깔린 채 경계면의 테이핑을 그대로 드러낸다. 전시장과 작품 표면을 모두 덮어버린, 다분히 의도적인 이 전시가 무언가를 감추면서도 드러내야 할 것을 드러내고 있다는 점은 분명하다.

소금, 밧줄, 흙기둥 등의 재료를 사용한 전통 건축 제작법이나, 상징 작용으로 문화적 의미가 덧씌워지는 방식을 탐구했던 작가가 이번 전시에 소환한 것은 미국을 기반으로 한 미술사의 한 단편이다. 전시는 앤디 워홀의 사진 <Silver Clouds>(1966)에서 출발했다. 이 사진에는 은빛 포장지로 제작된 풍선이 가득하다. 당시 워홀은 작품을 만들며 풍선을 갤러리 밖으로 던지는 해프닝을 벌였다. 본인과 2차원 그림을 조롱하는자를 향한 답신으로 3차원 격자 물체를 겨냥하는 제스처를 취했다. 여기서 그가 구현한 ‘외피’와 ‘은빛'이 단순히 표면의 시각화만을 이야기하고 있다고 보기는 어렵다 은빛은 표면에 불과하지만, 물질과 미술형식의 역사, 매체가 지닌 영속성, 시각적 조건을 구성하는 구조 등 기저의 맥락을 깊게 둘러싼다.

‘빈약한’ 은빛 덩어리

은빛 표면은 김민훈이 이전에도 사용한 기법이다. 작가는 물체의 절단면에 은분을 덧발라 표면과 물질의 가시성을 강조하고, 이를 서사로 확장하는 장치로 삼았다. 이번 전시에서 이러한 은빛은 조각 전면을 반사하고, 동시에 거울 큐브의 빛으로 공간 전체를 반사한다. 조각을 덧붙여 감싼 사각형의 은색 필름지는 지난 작품의 겉면만을 암시할 뿐이고, 작품을 바라보는 이의 시선과 신체를 되려 비춘다. 작품을 보는 시선은 이제 공간 전체로 되돌려지며, 응시의 방향은 울퉁불퉁한 면과 거울을 통해 교란되다가 공간으로 다시 흩어진다. 이렇듯 <은빛 덩어리>라는 다른 이름으로 자리하는 조각은 시각 질서를 재구성하는 물질이 되고, 시선을 분산하지만 좌대를 명밷히 디딘 <Mirrored Cube>는 다른 조각을 비춰 수용하면서 이곳에서 ‘봄’과 ‘보임'의 긴장이 잠재하고 있음을 드러낸다.직립한 은빛 덩어리와 과잉된 장식이 조악하게 느껴질지언정 존재감을 여실히 드러내는 기둥 <희게 일어난 것(I-Beam) 1, 2>의 구성과 배치는 1960년대 조각의 수직 형태를 참조했음을 직감하게 한다. 기둥의 무늬와 동일한 공산품 타일을 규칙적으로 배열해 조각과 화이트 큐브의 의미를 연결하려 하지만, 수공예적 화려함을 넘어 과잉의 극치에 있는 듯한 장식은 ‘중립성의 기호'로 읽히고자 했던 화이트 큐브를 조롱하듯 배반한다. 흰 벽을 통해 객관성을 주장했던 화이트 큐브의 권력을 장식의 과잉으로 무너뜨리는 것이다. 1900년대 건축사에서 장식은 인간의 진보를 방해할 뿐더러 경제적 낭비라고 간주해 타락의 행보를 의미했다는 점 또한 상기한다면, 미술형식과 서사가 ‘보임'의 권력의 자장에 놓여있음을 다시 한번 뒷받침한다.

전시는 표면을 포장하는 ‘빈약한 외피'를 반영한다. 작가는 여기에 ‘탈-다큐멘터리'라는 수사를 붙였다. 이는 결국 조각이 ‘위계가 내재한 시선의 매체'라는 점을 되짚고, 보이는 기록과 구도보다 그 의미에 충실해, 봐온 것과 보지 못한 것을 되돌아보는 실천이다. 시선의 통제가 불가피할지라도, 그것을 작동시키는 은유에 기대는 모순을 행할 수밖에 없더라도, 깊은 곳에서 끊임없이 이탈하고 유동하는 ‘빛'의 발견은 우리 모두가 바라는 일이다.