Texts

1

땅 위로 커다랗고 웅장하게 솟은 무엇. 각고의 노력으로 세워졌으므로 의심의 여지없이 공동체의 염원이 담긴 것. 기념비라는 대상이 현대에서 더 이상 과거와 같은 의미를 획득하지 못하더라도, 성스러움은 잃지 않은 듯하다. 자연과 맞닿은 영적 문명이기 때문이다. 이 신화는 이미 지나가버린 과거의 역사일 수 있으나, 수직적인 것에 대한 숭배라는 본능적 감각으로 각인되어 여전히 작용하는 것 같다. 마천루가 끊임없이 높아지는 것처럼. 조약돌을 쌓아 소원을 빌었던 유년의 기억이 떠오르기도 한다.

땅은 이런 기념비적인 욕망의 배경만 되는 것은 아니다. 왜냐하면 흙은 그 자체로서 땅의 기억, 시간의 기록이자 역사적인 주체-공간이므로. 거기엔 기록된 유령이나 기록되지 못한 유령들이 바글바글 존재한다. 바람이 바위를 쳐내 남긴 흔적처럼, 세월이 흙에 새긴 궤적이 남아있는 장소. 하지만 동시에 온전히 드러날 수 없고, 찍힌 발자국이 비가 내려 쓸려가듯, 진실을 감추는 곳. 흙은 다룰 수 있는 곳이라뇨. 천만에, 아무도 그곳에 가본 적이 없어요. 몇 가닥의 상흔으로 잃은 목소리를 상상할 뿐 아닌가요.

손돌이라는 바람신이 있다. 충직하게 왕의 길을 열던 뱃사공 손돌이 누명을 입고 죽었으니 바람으로 남은 그의 원통함. 내가 죽고 난 후 물에 박을 띄워라, 박을 따라가면 적을 피할 수 있을 것이다. 그의 마지막 예언처럼 무사히 도착한 왕의 후회. 내가 죽인 것은 무엇이었나. 아무리 죽은 자는 말이 없다고 한들, 그의 염원은 바람으로 남아 분다. 흙을 다루는 일을 하며 그의 신화를 떠올린다. 흙은 주체와 영토, 이것을 어떻게 해체하고 다시 빚어올릴 수 있는가? 드러나지 않은 이야기와 소외된 주체들의 무덤과도 같은 흙으로부터, 손돌의 염원이 바람이 되어 돌아오듯. 그것은 어떻게 가능한가? 흙을 더듬는 동안, 무수한 흔적을 어떻게 마주할 수 있나? 잠든 염원을 어떻게 바람이 되어 날아가게 할 수 있는가? 아마도 이것은 실패가 예정된 도전이겠다. 무언가를 세우려는 시도는 바벨탑처럼 언제나 허물어지기 마련이니까. 그럼에도 해야 하는 것, 손돌의 바람이 쓸고 간 왕의 표정을 상상한다. 박을 밀어 진실에 닿으려 했던 그의 염원처럼, 흙을 빚어가며 그 속의 것와 닿으려는 시도, 일종의 폭로로서 도전해볼 만한 것이다. 억눌리고 묻힌 기억을 다시 톡톡 건드려볼 수 있다면. 영매라도 된 것처럼 유령들과 대화할 수 있다면.

선돌에 새끼줄을 감아라. 이것은 할머니와 할아버지의 고향인 전남 지역의 전통. 액운을 막고 풍년을 불러올 것이다. 선돌에 정성을 다해야 복을 받제. 정월에 보름달이 뜨는 날 할머니 기둥에게 옷을 입혀라. 이것은 기억과 염원을 품는 제의적인 행위로서 조각-만들기에 닿아보려는 시도다.

흙을 빚어 기둥을 만들고, 그것을 새끼줄로 엮은 것은, 적어도 나에게 있어서 그 속의 기억을 껴안는 일이었다. 얼굴을 부빌 때 귀에 들려오는 따뜻한 숨바람을 느끼고 싶은 바람으로, 바람처럼 떠도는 이야기를 조금이라도 잡아보려는 욕심으로, 그런 몸짓으로 ‘얼뜨기 새발깨비 - 손돌’. 일곱개의 흙 기둥에 저마다의 이름을 붙였지만, 이것은 손을 통해 이어진 매듭과 같은 상황이다. 세상을 떠난 나의 강아지 복돌이가 누던 오줌, 창문 밖 산등성이에 떠오르는 해, 말도 안 되는 곳에서 자라나는 이름모를 풀들, 들국화를 가지고 놀던 기억, 달아오른 붉은 바위와 조우, 땅을 가르는 철판, 발가벗은 몸. 그리하여 이것은 기념, 기념! 흙에 대한 나의 사적인 기념. 염원들을 주물러 거석을 흉내낸 순간들, 나와 그들이 서로를 마주한 순간에 대한 조각적인 기념이다.

→ 얼뜨기 새발깨비 — 손돌 Klutzy Birdfeet-kkaebi — Sondol

2

끈은 도구다. 연약한 얇은 섬유가 꼬이고 꼬여 얻어낸 장력. 놀라운 물질의 힘. 그리고 이것은

물리적인 힘을 넘어서는 매개체다. 서로 다른 것을 연결하는 통로이자 동시에 이런 저런 사건들이 달라붙어 있는 매개체.끈은 또한 사전이다. 끈은 역할을 부여하고, 의미를 설정한다. 레슬링 경기장을 둘러싼 밧줄, 내부와 외부를 설정하는 명징한 신호. 하지만 이내 레슬러들은 경기장의 내부에서 외부로 뛰쳐나오며 경계를 허문다. 이때 밧줄이 발산하는 신호는 ‘뭔가 다른 상황이 일어나고 있다’ 라는 믿음으로 우리를 이끈다. 경기장 외부, 눈 앞에 나뒹굴고 있는 레슬러의 (내부에 있어야 할) 성난 몸, 이것은 우리가 끈의 신호를 읽을 수 있기 때문에 기이한 사건으로 여겨질 것이다.

또는 신성한 구역을 횡단하는 끈. 조개 껍질을 꿰고 간 조잡한 끈부터 깊은 바다에서 지구적인 온라인 연결망을 가능하게 하는 질긴 밧줄, 전쟁과 지배의 도구로 활용된 끈과 장식으로 소비된 상징을 가진 끈, 포박이라는 섬뜩한 기억까지 껴안은 끈, 그런 것을 생각하다보면... 이것은 관계항을 만들어낸 포털같기도 해서요.

끈을 당긴다고 생각해보자. 우리는 틀림없이 반대편의 상황을 떠올릴 것이다. 콘센트에 꼽은 끈이 유난히 안 뽑혀서 찌푸려지는 미간, 벽으로부터 전해져 오는 떨림, 진동. 끈은 진동을 전한다. 밧줄을 풀고 출항합니다. 밧줄을 묶어 정박합니다. 천에 밧줄을 달아 돛을 만들었기 때문에 열린 대항해시대.

다시 돌아가 끈으로부터. 천장 부근에서 중력의 힘으로 바닥을 향해 돌진, 쏘다! 더, 더, 무자비하게 쏘아라! 너는 연약하고 나풀거리되 놀랍도록 차갑거나 놀랍도록 뜨거운 바닥을 향해 돌진 중이다. 이것은 장력과 중력의 궤적이 빚어 올린 거대한 기념비. 중력으로 느슨하고 날카롭게 늘어진 채, 공간을 호출하고, 연결한다. 어흥하는 호랑이가 쫓아오니 밧줄을 내려 주시겠습니까? 하늘로부터, 이것은 긴장감으로 공간을 채워보고자 하는 바람이다.

→바람춤 쏘기 Shooting Winddance

3

이것은 착취에 관한 (터무니없게도) 직접적인 언급이다. 파키스탄에서 곡괭이의 힘으로 몸에서 떨어져 나와, 배를 타고 나에게 도착했으니, 긴 여정을 거친 것이다. 거대한 바다의 흔적, 땅으로 밀려나온 물의 엄청나게 오래 걸린 증발, 지구의 자치적인 아카이브. 누군가의 생업, 곡괭이를 들고 아침을 맞는 사람의 땀과 노동, 격정적인 근육의 떨림. 비를 맞아 녹아내린 흔적, 유실의 아름다운 승격, 협곡을 연상시키 는 돌 위로 흐른 물의 자국. 유기체의 탄생, 절대적이고 바뀔 리 없는 의존, 나폴레옹이 타고 있던 말이 발견한 최초의 소금석, 매달린 소금 덩어리를 핥는 가축들. 물자의 이송, 경제적으로 최적화된 것으로부터의 나의 이익, 지구적인 상업 네트워크. 모든 것을 껴안은 이것은 나에게 방주 같은 것이다. 기름진 땅을 떠나며 무슨 생각을 하였습니까. 비를 맞아 녹아내릴 땐 어떤 마음이었습니까. 쉽게 녹아내리고 쉽게 부서지면서 고생했겠다. 나는 이것이 정말 단단하고, 정말 유동적인 물질로 느껴져서..

→ 탈라사 Thalassa

4

¡Buen Vivir!...

Las personas nunca pueden comprender nada por sí solas, y es muy aburrido para mí darles explicaciones siempre y siempre. - de El Principito

5

사회학 연구 논문 프로포절Sociology Research Thesis Proposal

미술관의 CSR 실천 선행 조건 분석: 이해관계자 다양성의 중요성

Analysis of the Preconditions for Museums’ CSR Practices: The Importance of Stakeholder Diversity

본 연구는 이해관계자의 다양성과 외부 커뮤니케이션의 정도가 미술관의 CSR 성과에 미치는 영향을 분석하고자 한다. 이를 위해 다음과 같은 연구 방법과 범위를 설정하였다. 첫째, 기존 연구를 분석하며 CSR 개념의 공공기관 도입의 동기를 포착한다. 둘째, 해외의 미술관과 국내를 대표하는 미술관 몇 곳을 선정하여, 생태적 의미에서 CSR 활동이 어떻게 진행되고 있는지 분석한다. 셋째, 앞선 연구를 통해 가설을 세우고, 수집된 데이터를 분석하여 가설을 검증한다.

본 연구는 국내 미술관들이 본격적으로 지속 가능한 미술관 활동 정책을 발표하기 시작한 2021년 이후 전개된 활동을 중심으로 진행된다. 이는 거칠게 파악하자면 시기적으로 해외의 사례보다 한국의 사례가 다소 늦었으며, 이 때문에 해외의 사례가 영향을 미쳤다고 예상하기 때문이다.

II. 이론적 논의 및 사례 검토

II.1.공공기관의 사회적 책임(CSR)

(1) 기업의 사회적 책임

Bowen(1953)에 의해 도입된 CSR 개념은 한 기관의 활동이 사회 혹은 환경에 미치는 영향에 대해 기관이 지는 것으로써, 지속 가능한 발전에 기여하는 것이다(ISO, 2010:3). 즉, CSR은 기업이 소비자, 직원, 지역사회 등 기업 활동에 얽힌 여러 이해 관계자의 이익과 요구를 고려한 사회적 책임 활동을 의미한다(박은애, 2015). 이러한 CSR 활동은 단순히 경제적 이익을 추구하는 것을 넘어, 기업의 운영이 사회와 환경에 미치는 영향을 적극적으로 관리하고 개선하는 것에 방점을 둔다. 기업은 이를 통해 지속 가능한 발전에 기여하며, 장기적으로는 기업의 평판을 높이고, 이해관계자들과 신뢰를 구축할 수 있다. 이해관계자와의 관계는 CSR 활동의 핵심 요소로, 기업이 이해관계자의 기대를 충족시키는 것이 CSR 성과에 직접적인 영향을 미친다. 따라서 기업은 이해관계자와 적극적으로 소통하고 협력하며, 이들의 요구에 따라 운영 방향을 재조정하기도 한다.

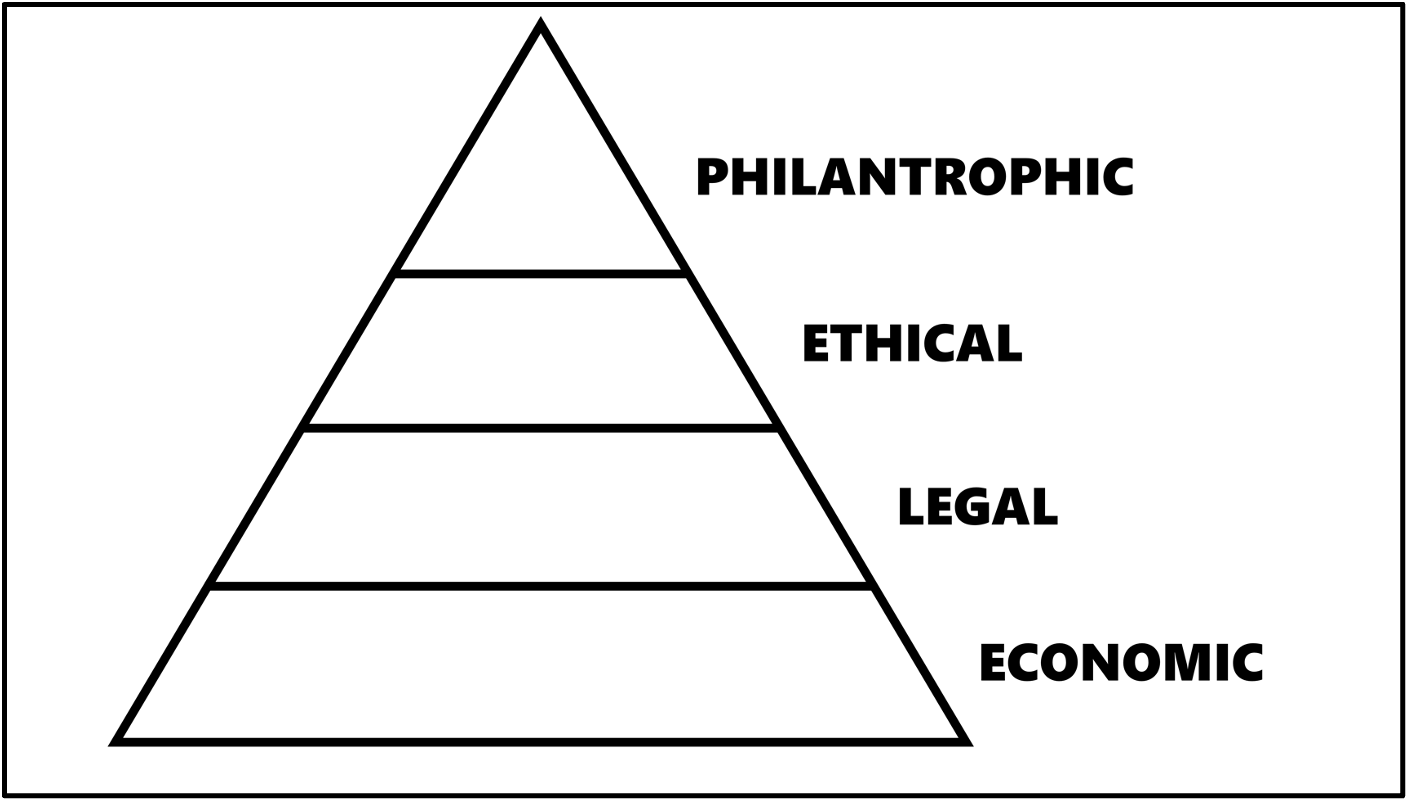

그림1.은 기업의 CSR 개념을 설명하는 대표적인 모델이다(Carroll,1991). 해당 모델은 기업의 CSR을 네 단계-경제적 책임, 법적 책임, 윤리적 책임 자선적 책임-로 구분하여 나타내는 이론적 틀을 제공해 왔다. 여기서 각 단계에 얽혀있는 이해관계자는 중요한 역할을 한다. 경제적 책임 단계에서는 주주, 직원이 주요 이해관계자로서 기업의 경제적 성과를 기대하고, 법적 책임 단계에서는 정부가 법적인 준수 여부를 감독한다. 윤리적 책임 단계에서는 고객과 환경 등이 주요 이해관계자가 되며, 자선적 책임 단계에서는 지역사회와 비영리 단체가 기업의 활동에 영향을 미친다(Carroll, 2016).

그림1. Carroll’s CSR

Pyramid

이 피라미드 모델은 하위 단계의 완수 없이 상위 단계로 넘어갈 수 없는 구조를 이루고 있는데, 이는 윤리적이고 법적인 측면보다 경제적인 것을 우선시하는 기업 친화적인 모델이다(Brooks, 2010). CEO들이 Carroll이 제시한 네 가지의 측면을 기업에 반영하는 가중치를 평가했을 때, Carroll이 제시한 경제적-법적-윤리적-자선적 책임의 순서와 일치했다(Aupperle,1984). 또한, 다국적 기업을 대상으로 한 연구에서도 같은 가중치 순서를 확인할 수 있었다(Pinkston & Carroll, 1996).

Carroll의 모델 영향 아래에서, 기업의 사회적 성과(Corporate Social Performance, CSP)와 재무 성과(Corporate Financial Performance, CFP) 간의 긍정적 관계를 찾으려는 강박적인 탐구가 CSR 담론을 지배하였고, 도덕적 고려 사항은 소외되었다는 한계가 있다(Denise, 2016). 또한 CSR과 CFP의 관계를 다룬 수많은 기사와 연구가 있는 반면, CSR의 사회적 및 환경적 영향을 탐구하는 기사는 매우 드물다(Baden & Harwood, 2013).

(2) 사회적 책임에 대한 관점의 변화

앞선 Carroll의 CSR 모델은 경제적 책임을 가장 기본적인 것으로 여기며, 기업이 이익을 추구하는 것이 우선시된다는 관점을 반영했다. 그러나 사회 환경이 변화함에 따라 최근 연구들은 기존 모델의 한계를 지적하며, 윤리적 및 법적 책임이 더 중요하다고 주장하고 있다.

Pedersen(2010)은 대형 국제 기업 경영자 1,000명 이상을 대상으로 “사회적 책임에 대한 견해”에 대한 설문조사를 실시하여, 경영자들의 CSR 인식이 주류 모델과 일치하지 않는다는 사실을 발견했다. 설문 결과는 기업의 환경적 책임(Respect for the environment, 351)이 가장 많이 언급되었으며, 차례대로 제품 품질(Product provision, 187), 직원 복지(Employee well-being and development, 142), 지역 사회에 대한 책임(Community concerns, 136)으로 이어졌다. 주주에 관한 책임(Shareholder/ Stakeholder concerns, 52)의 수치가 가장 낮았다는 점은 Carroll의 피라미드 모델과 모순된다.

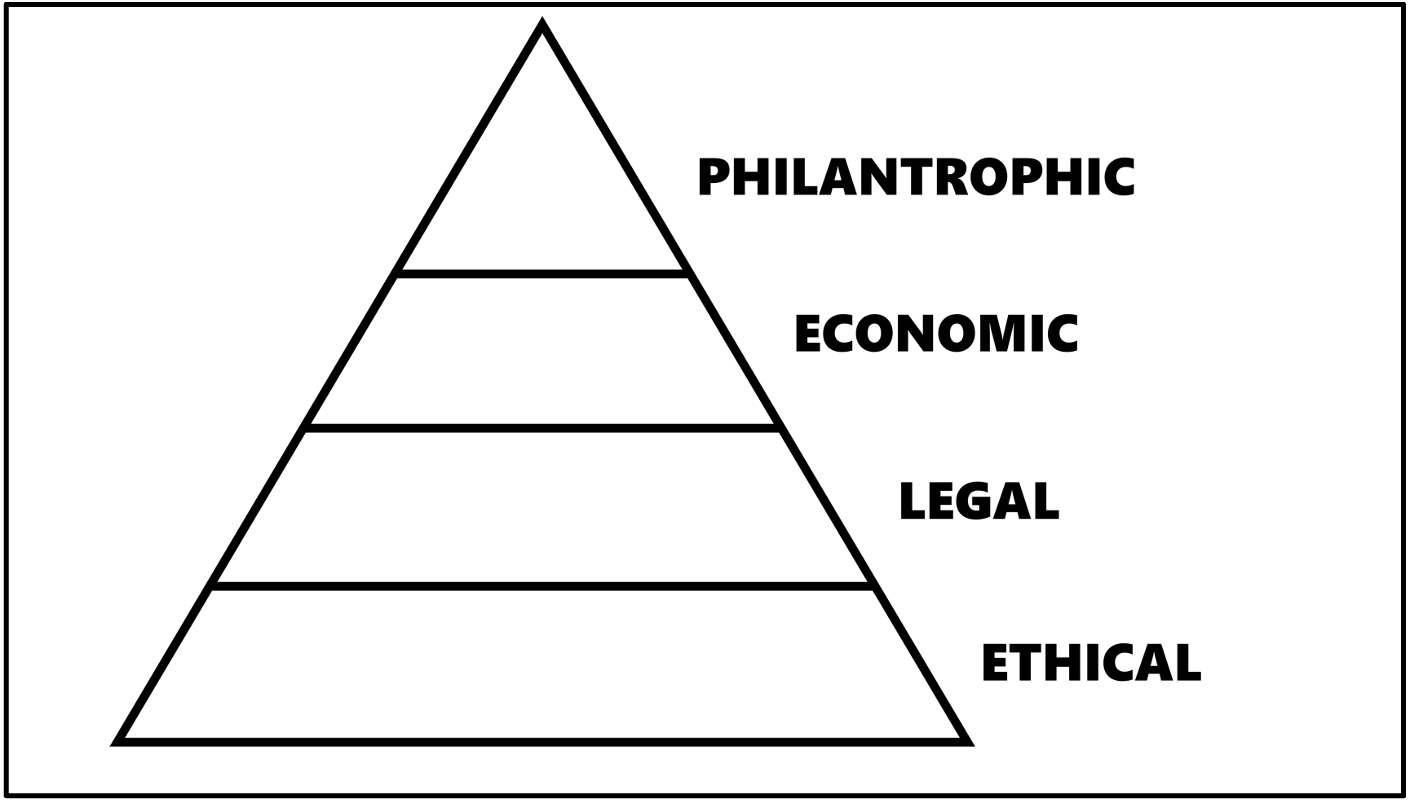

그림2. Denise’s reconstruction

of Carroll’s Pyramid

이를 근거로 Denise(2016)는 CSR 연구에 사용되는 모델이 CSR에 대한 인식에 영향을 미친다는 점을 미루어 봤을 때, 개념적으로라도 윤리적 책임이 경제적 책임보다 우선해야 이윤 우선의 패러다임에 대한 균형추 역할을 할 수 있을 것이라 보았다. 이를 근거로 Carroll의 Pyramid 모델을 윤리적 책임, 법적 책임, 경제적 책임, 자선적 책임 순으로 재정렬해야 한다고 주장했다.

이와 같은 연구엔 CSR 개념이 도입된 시대적 배경과 현재의 시대적 배경이 다른 점이 반영된 것으로 볼 수 있다. CSR 개념이 처음 도입된 시기는 1950년대였으며, 이때는 기업들이 경제적 성과와 이익을 최우선으로 고려하던 시기였다. Friedman(1962)은 기업의 사회적 책임은 이익을 극대화하는 것이라 주장하기도 했다. 그러나 최근에는 기후 변화와 그로 인해 야기되는 심각한 환경 문제, 그리고 지속 가능성에 대한 관심이 대두되며, 기업의 지속 가능한 발전에 대한 책임이 중요하게 인식되고 있다.

(3) 공공기관의 사회적 책임

ESG 및 CSR 개념은 경제적인 이익을 넘어서 공공의 이익을 추구하는 방향으로 발전해 왔고, 최근에는 기업을 넘어 공공기관으로 확산하는 추세다. 공공기관은, 정부의 투자나 재정지원 등으로 설립되어 운영되며, 수익을 창출하면서도 공공의 이익을 추구하는 기관을 의미한다. 이런 공공기관은 국가 전체 차원에서 공적인 인프라를 형성하며, 지속적인 혁신과 선진화 등의 요구를 받아왔다 (배정환, 2011). 이러한 배경 속에서, 공공기관들의 사회적 책임에 대한 의무가 강화될 수밖에 없었다. 우리나라에선, 기획재정부가 2018년부터 사회적 가치 구현 지표를 통해 공공기관의 사회적 책임 활동을 지속해서 평가하고 있기도 하다.

상술하듯, CSR에서 이해관계자는 중요한 요소로 작용한다. 공공기관의 운영에 직간접적으로 영향을 받는 모든 개인 혹은 조직은 다양한 요구와 기대를 가지고 있고, 공공기관은 이를 반영하여 CSR 전략을 세워야 한다. 따라서 공공기관은 지역사회나 직원, 정부와 비영리 단체 등과 긴밀히 협력하여 이들의 기대를 충족시키고, 지속 가능한 발전을 도모해야 한다. 이런 접근을 통해 공공기관은 단순히 수익을 창출하는 곳이 아닌 사회적 가치를 창출하는 곳이 될 수 있다.

(4) 미술관의 사회적 책임

공공기관과 마찬가지로 미술관은 시간이 지남에 따라 진화해 왔다. 제국주의 시기의 수집품 컬렉션에서 대중을 위한 교육 기관으로, 그리고 이제는 커뮤니티 활성화의 장으로 변모했다. 이는 미술관이 느리고 무의식적이더라도 스스로를 재발견하고 변형할 수 있는 ‘적응 직관’을 항상 가지고 있었기 때문이다(Janes and Sandell, 2019). Sutton(2020)이 언급한 것처럼, 기후 위기의 상황 속에서, 미술관은 ESG 경영을 도입하며 또 사회적 리더로서 변화의 움직임을 보이고 있다.

Mcghine(2019)는 UN 회원 193개국에 의해 합의된 지속 가능한 발전 목표(Sustainable Development Goals, SDGs)를 실현하는 데에 미술관이 큰 역할을 할 수 있다고 주장했다. 미술관은 SDGs와 관련한 문제 인식을 알릴 수 있고, 사람들에게 문화적 참여를 독려하여 다양한 이해관계자 그룹 간 긍정적인 상호작용을 지원할 수 있다.

ICOM 세계박물관대회 총회에서는 ‘세계의 전환: 지속 가능한 발전을 위한 2030 안건’ 결의안을 채택했다(2019). 지속 가능한 박물관 경영(Sustainability Management in Museums, SMM)이 미술관 경영의 프레임워크로 채택되기도 했다. 또한, 국제근현대미술관위원회(International Committee for Museums and Collections of Modern Art, CIMAM)은 UN의 SDGs에 대응할 수 있는 미술관 실천 툴킷(2021)을 제시하여, 전 세계 미술관이 동참하도록 독려하고 있다. 툴킷의 내용은 즉각적인 행동의 예시와, 지속 가능한 행동 계획의 예시, 탄소 발자국 계산법 등을 포함했다.

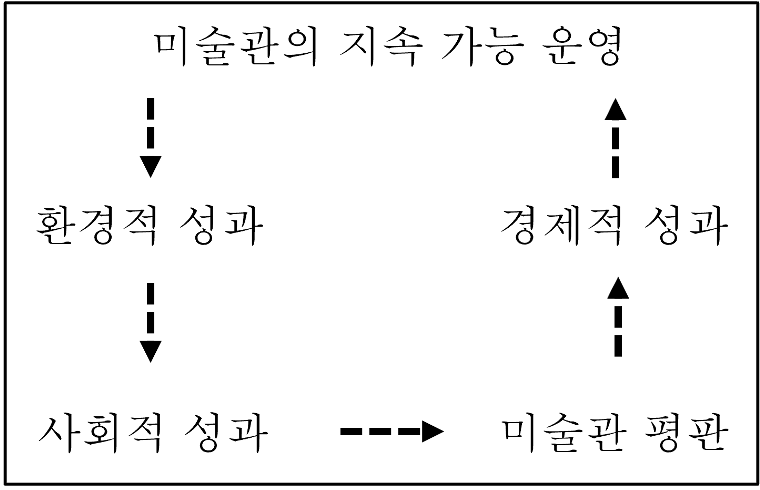

국제기구의 제안들은 미술관이 기후 변화 인식을 촉구하며 의미 있는 변화를 만들어낼 수 있는 장소가 될 수 있음을 나타낸다. 다수의 미술관은 이 프레임워크를 토대로 기후 행동에 대한 계획을 세우고, 실천하기 위해 노력하고 있다. 이런 노력은 이해관계자 그룹 간 긍정적인 상호작용을 촉진하고, 미술관이 사회적 책임을 다하는 것에 기여한다. 이를 토대로 다음과 같은 인과관계 모델을 그려볼 수 있다.

그림7. 연구모형

미술관의 지속 가능한 운영은 가시적인 환경적 성과를 보여줄 수 있을 뿐 아니라 사회적 리더로서 사회 전반에 긍정적인 영향력을 행사할 수 있다. 이를 통해 관람객의 긍정적인 인식을 이끌어낼 수 있고, 또한 운영을 투명하게 공개함으로써 환경에 대한 인식을 촉구할 수 있다. 이러한 활동은 미술관의 평판을 향상하고 관람객의 자발적인 후원을 증가시킬 수 있다. 동시에 미술관의 지속 가능한 운영은 장기적인 운용 비용 절감을 가져올 수 있다. 이런 경제적 성과는 미술관의 다른 지속 가능성 프로그램에 재투자되어 그림3과 같은 선순환 구조를 형성한다. 따라서, 다음과 같은 가설을 세울 수 있다.

가설1. 국제기구의 기후 행동 미술관 프레임워크는 인과성이 있는 요소 간의 선순환을 바탕에 둔다.

하지만 미술관의 이런 기후 행동은 대부분 여전히 잠재적이고, 현실화되지 않았다(Janes and Sandell, 2019). 국제적으로 많은 수의 미술관이 적극적으로 기후 행동을 실천하고 있지만, 국제기구의 기대처럼 중요한 행동을 만들어 낼 수 있는 장소로서 기능하기에는 역부족이다. 국제기구의 프레임워크들은 각 국가가 자신의 상황에 맞춰 유연하게 적용하도록 돕고 있지만, 실제 적용 과정에서 다양한 장애물과 한계를 맞이하고 있다. 예를 들어, 예산의 부족이나 전문 인력의 부족, 기후 행동에 대한 인식 부족 등이 주요 장애물로 작동한다. 또한, 각국의 정치적, 경제적, 사회적 환경이 상이하여 성공적인 선례를 답습하기 어려운 점도 있을 것이다.

II.2. 해외와 국내 미술관 사례 분석

(...중략...)

사례 분석을 통해, 성공적으로 선순환 구조를 이뤄낸 미술관의 운영에서 이해관계자 다양성이라는 공통점을 발견할 수 있었다. 때문에 이런 미술관들은 지속가능경영보고서 혹은 학술대회 개최 등을 통해 미술관 내부의 상황을 외부와 공유하는 커뮤니케이션이 활성화되어 있었고, 이해관계자의 기대를 충족하기 위해 다양한 활동을 실천하고 있다. 반면, (...중략...) 두 미술관은 상대적으로 단순한 이해관계자 구조를 가지고 있었으며, 단발적인 프로그램과 전시를 제외하면 외부와 커뮤니케이션이 활발하지 않았다. 그러므로 다음과 같은 가설을 세울 수 있다.

가설2. 미술관의 이해관계자 다양성은 미술관의 CSR 성과와 비례(+)할 것이다.

가설3. 미술관의 외부 커뮤니케이션 정도는 미술관의 CSR 성과와 비례(+)할 것이다.

III.연구 설계

III.1. 연구 모형

선행연구에서 살펴본 것처럼, 국제기구의 미술관 기후 행동 프레임워크는 인과성이 있는 요소의 선순환을 바탕에 두고 있었다. 본 연구에서는 미술관의 기후 행동을 CSR의 일환으로 파악하고, 이를 바탕으로 미술관의 이해관계자 다양성과 외부 커뮤니케이션 정도가 미술관의 CSR 성과에 어떤 영향을 미치는가에 대해 분석하고자 한다. 그리고 이를 바탕으로 선순환 구조가 정착하기 위한 선행 조건을 도출한다. 이때 표본 미술관의 수는 상술한 사례 선정 기준으로 국내외에서 10개 이상 설정하고, 데이터 수집 기간은 국내 미술관이 CSR 활동을 도입하기 시작한 2021년 이후로 설정한다.

사례 분석을 통해 독립변수를 이해관계자 다양성과 외부 커뮤니케이션으로 설정하였다. 미술관이 소통하는 주요 이해관계자 그룹(정부, 직원, 관람객, 후원자, 언론 등) 중 미술관의 운영에 유의미한 영향을 주는 그룹과 참여도를 조사한다. 외부 커뮤니케이션의 정도는 연간 보고서, 온라인 자료, 언론 보도, 미술관 SNS 등을 통해 정성적으로 파악한다. 종속변수는 CSR 성과로, 선순환의 인과관계 모델에서 파악한 환경적 성과, 사회적 성과, 경제적 성과로 나눠 다양한 차원에서 분석을 시도하고자 한다. 이때 통제변수로는 미술관의 규모와 직원 수, 소재지, 연령을 설정했다. 따라서 연구 모형은 다음과 같다. (...중략...)

IV. 결론

사례 분석을 통해 문화와 관련해서 큰 영향력이 있는 (...중략...)이 성공적으로 CSR 인과관계 선순환 모델을 실현하기 위해서는, 미술관의 운영에 있어 다양한 이해관계와 외부 커뮤니케이션이 필요함을 발견할 수 있었다. 이를 토대로 세운 연구 모형에서 다음과 같은 결론을 도출할 수 있을 것으로 예상한다. 첫째, 미술관이 다양한 이해관계자 그룹과 소통할수록, CSR 성과가 향상된다는 것을 확인할 수 있을 것이다. 즉, 다양한 이해관계자의 기대를 충족시킬수록, 국제기구가 지향하는 미술관의 사회적 책임을 성공적으로 수행할 수 있을 것이다. 둘째, 미술관이 외부와 커뮤니케이션을 활발하게 할수록 CSR 성과가 향상될 것이다. 지속가능경영보고서, 언론 보도 등을 통해 미술관의 성과를 지속해서 공개한다면, 외부의 긍정적인 평가와 자발적인 후원을 유도할 수 있음을 확인할 수 있을 것이다. 이를 통해 선순환 구조가 정착하기 위한 선행 조건을 도출할 수 있을 것이다.

국내 미술관에 ESG 경영과 CSR 개념이 도입되기 시작한 것은 2021년 전후이다. 때문에 대부분의 미술관이 가시적인 성과를 내는 것에 다양한 한계를 보이고 있었다. 이 연구는 선순환을 바탕에 둔 국제기구의 기후 행동 프레임워크가 국내의 미술관에 성공적으로 정착하기 위한 선행 조건을 조사했다는 점에서 시사점이 있을 것이라 기대한다.

Haitham(2020)은 미술관이 사회적 변화와 문제에 능동적으로 대응하고, 단순한 전시 공간을 넘어 사회적 문제에 적극적으로 개입하는 기관으로 변화해야 한다고 주장했다. 사립미술관과 더불어 상대적으로 영향력이 더 큰 국공립미술관이 성공적으로 지속 가능한 운영을 도입했을 때, 미술관은 사회적 리더로서 기후 변화에 목소리를 낼 수 있을 것이다.

참고문헌 Aupperle, K. E. (1984). An empirical measure of corporate social orientation. In Research in corporate social policy and performance. Greenwich: JAI Press.

Baden, D. (2016). A reconstruction of Carroll’s pyramid of corporate social responsibility for the 21st century.

Carroll, A. B. (2016). Carroll’s pyramid of CSR: Taking another look.

Chung, N., Tyan, I., & Lee, S. J. (2019). Eco-innovative museums and visitors’ perceptions of corporate social responsibility. Sustainability, 11(20), 5744.

CIMAM. (2021). Toolkit on environmental sustainability in the museum practice.

Crociata, A., Agovino, M., & Sacco, P. L. (2015). Recycling waste: Does culture matter? Jour nal of Behavioral and Experimental Economics, 55, 40-47.

Eid, H. (2020). Museum innovation: Building more equitable, relevant, and impactful muse ums. Routledge.

Friedman, M. (1962). Capitalism and freedom. University of Chicago Press.

Janes, R. R., & Sandell, R. (2019). Posterity has arrived: The necessary emergence of mu seum activism.

Mcghine, H. A. (2019). Museums and the sustainable development goals.

Olukorede, A. (2022). Issues emanating from business impact on climate, environmental sus tainability and CSR (Corporate Social Responsibility).

Sutton, S. (2020). The evolving responsibility of museum work in the time of climate change. Museum Management and Curatorship, 35(6), 618-635.

Tate Modern. (2020). Extract from annual accounts 2019-20.

김용환. (2015). 기업의 사회적 책임(CSR)의 선행요인-최고경영자(CEO) 특성을 중심으로.

국립현대미술관. (2022). MMCA 다원예술: 탄소프로젝트 전시 도록.

박은애. (2016). 최고경영자 유명도와 기업의 사회적 책임(CSR).

삼성문화재단. (2023). 지속가능경영보고서 2023.

부산현대미술관. (2022). 지속 가능한 미술관: 미술과 환경 전시 도록.

아르코미술관. (2023). 지속 가능한 미술관 운영 매뉴얼.

오찬호. (2007). 미술관의 사회학은 왜 필요한가?: 미술관에 대한 질적 연구가 제시하는 사회학적 의문